* – Abuela, el gato se metió en el pote de la nata.

– ¡Ay, hija, si tuviéramos la onza de oro!

*Diálogo del cuento La onza de oro, de Hans Fallada

¿Cómo un gato podía meterse en un pote? ¿Pues de qué tamaño debían ser estos felinos en Alemania para caber en él? ¿Y qué cosa era la onza de oro? ¿Por qué la abuela de aquella historia, ante cualquier pregunta de su nieta, mencionaba de inmediato la susodicha onza?

¿Cómo un gato podía meterse en un pote? ¿Pues de qué tamaño debían ser estos felinos en Alemania para caber en él? ¿Y qué cosa era la onza de oro? ¿Por qué la abuela de aquella historia, ante cualquier pregunta de su nieta, mencionaba de inmediato la susodicha onza?

Con ese diálogo fantástico del escritor berlinés Hans Fallada rebotando en mi cabeza solía irme a la hamaca a mis seis años. Este cuento – lo leía y releía – formaba parte de la colección Caballo de Plata, una docena de libros ilustrados que en los años setenta circuló bajo el sello de la Editorial Labor de Barcelona. Y Los reyes magos, en un extraño arrebato de vanguardia intelectual, habían dejado junto a mi hamaca esta colección como premio a lo que ellos suponían mi buen comportamiento.

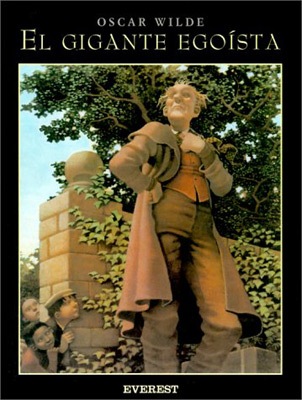

El calvario de Jesucristo visto a través de los ojos de El petirrojo, de Selma Lagerlof; la hermosa derrota de El gigante egoísta, de Oscar Wilde; el juego erótico oculto en La Bandada de palomas, de Camilo José Cela; la metamorfosis de Nico, el niño que se convirtió en perro, de André Maurois, y otras evocaciones literarias que guardo en la memoria, provienen de esos primeros cuentos (tan diferentes a las versiones ñoñas de las fábulas de los Hermanos Grimm) que llegaron a mis manos en la navidad de 1972. Había en aquellos relatos una poderosa fuerza seductora que me obligaba, una y otra vez, a zambullirme en ellos. Gracias estas lecturas, el tedio de las vacaciones decembrinas y la canícula del infinito verano yucateco transcurrían menos pesados. Demasiado seductora era la imagen de aquella vieja agonizante que exhortaba a su nieta a ir en busca de la onza de oro a costa de lo que sea. Mis amigos dicen que la perseverancia, por no decir la avaricia, fue lo mejor que saqué de aquel relato. ¿Y qué decir de la voz imperiosa del gigante embravecido (“¿Quién se ha atrevido a herirte? Dímelo para que pueda coger mi espada y matarle”), o de la sublimación pederasta de aquel barbudo que raptaba niñas para convertirlas en palomas? Allí, supongo, fue donde empezó todo: me hice adicto al cuento y desde entonces, no he parado. Y es que este género es tan antiguo como la humanidad. Incluso, cito a Cabrera Infante, más antiguo, pues bien pudo haber primates que contaran cuentos todos hechos de gruñidos, que es el origen del lenguaje humano: un gruñido bueno, dos gruñidos mejor, tres gruñidos ya son una frase. Así nació la onomatopeya y con ella, luego, la epopeya.

Más tarde descubriría a Edgar Allan Poe, cuya descarnada visión del horror, les confieso, me atrajo morbosamente; a Chéjov, que con su perfecta descripción de paisajes y personajes conseguía llevarme sin boleto de regreso hasta el viejo continente; a Horacio Quiroga que a la fecha, aun cuando alguna crítica diga que es un autor simplemente anecdótico, no deja de deslumbrarme por su misteriosa exaltación de la naturaleza. Y finalmente a Kafka. Por él entendí que si algún día me dedicaba de lleno a la literatura, tenía altas probabilidades de correr la misma suerte que Gregorio Samsa.

Escribo cuento, alguna vez lo he dicho, porque me parece el vehículo idóneo para acercar a la gente a la lectura. Y aunque las editoriales desdeñen los cuentarios por difíciles de vender y mi mujer me presione para que cambie de una buena vez a la novela (¡Coño, Carlos, escribe ya una novela histórica, eso es lo que nos va a dejar dinero y te va a llevar a la fama!) no desisto. Dice Raymond Carver que tanto en la poesía como en la narración breve, es posible hablar de lugares comunes y de cosas usadas a diario con un lenguaje sencillo, y dotar a esos objetos -una silla, la cortina de una ventana, un tenedor, una piedra, un pendiente de mujer- con los atributos de lo inmenso, con un poder renovado. Quizá allí radique otra razón de mi cercanía con el cuento. Llevo aquí, en la ciudad de Mérida, una vida tan apacible que debo encontrar en la cotidianidad el horror de aquello que no se nombra: el fantasma de la infidelidad, el veneno del hastío conyugal, la frustración del artista.

Pero volviendo al recuento de cuentos, valga la redundancia, fue El gato y otros cuentos, libro de mi paisano Juan García Ponce el que definió mi gusto por lo erótico. No había cumplido los diecisiete cuando el volumen cayó en mis manos. Ya se imaginarán la de ideas que saturaron mi cerebro adolescente. Aunque, a decir verdad, lo más importante que descubrí en sus páginas no fue el deseo, sino caer en la cuenta de cómo con el poder de la palabra, un escritor es capaz de trastocar el eros de sus lectores.

Hay otros autores, sin duda, a los que agradezco y admiro: Borges, por sus universos paralelos; Bioy Casares, por su aristocrática fantasía literaria; Arreola y Rulfo, (los Juanes, pues), por esa mexicanísima universalidad de sus letras; Cortázar, García Márquez, Carpentier, Onetti y Vargas Llosa, quienes en su momento, demostraron a la vieja Europa que Latinoamérica también existe.

Podría también volver la mirada y hablarles de Bolaño, Fonseca, Joyce Carol Oates, Ramírez Heredia, Hemingway, Cabrera Infante, Agustín Monsreal…, pero no se trata tampoco de abrumarles con mis obsesiones y lecturas. Sólo me resta decirles que eso que en mi infancia empezó con la búsqueda de la onza de oro y el gato metido en el pote de la nata, derivó en mi devoción por el cuento, género literario que hasta la fecha no ha dejado de deslumbrarme.